幾何公差設計法と正しく詳細な使い方実践講座

~ 機械製図における5つの基本原則、幾何公差の詳細な使い方、マルMとRFSの違いの見極め ~

・設計図面を扱うすべての部門(生産技術・製造・検査・品証・購買)の方に必須となっている幾何公差設計法を基礎から修得し、実務に活かすための講座

・欧米では常識となっている幾何公差設計法を図面に適用して、効果的に開発期間や生産準備期間の短縮、生産準備の工数削減に活かそう!

・欧米では幾何公差を使っていない設計図面は設計図面として認められません

・幾何公差は海外に限らず生産技術および製造技術者に図面表記の意味やノウハウを確実に伝える最適な手段となっています

講師の言葉

2000年にマツダがフォードグループの一員となった際に、フォードとマツダの製図規格の統合を目的に、幾何公差の導入を決め、本講師がフォードの幾何公差研修講座をデトロイト・ケント・バーミンガム・広島で受講し、その内容を2000年10月にマツダに於いて全取引先約200社に対して行った教育内容が教材のベースとなっております。そしてその後、本講師が色々な所で入門講座を開催したり幾何公差を具体的に適用するコンサルティングをしたりする事を通じて、毎年更新させてきた内容で構成されており、充実した内容となっています。

設計図面は設計者だけて作るのではなく、設計図面で仕事をする生産技術・製造・検査・品証・購買などの全ての関連部門の智恵を結集する事により、設計意図の実現と製造・検査のやり易さの両立を徹底的に追及する教材となっています。従って設計図面で仕事をする生産技術・製造・検査・品証・購買などの全ての関連部門の第1線の実務担当者に、この研修講座を受けて頂く事により、開発期間や生産準備期間の短縮・開発や生産準備の工数削減等が出来る教材となっています。

セミナー詳細

| 開催日時 |

- 2018年12月27日(木) 10:30 ~ 17:30

|

| 開催場所 |

日本テクノセンター研修室 |

| カテゴリー |

電気・機械・メカトロ・設備 |

| 受講対象者 |

・日本の自動車関連メーカーおよびその関連企業の方

・欧米の製造業メーカーと取引をしておられる企業、あるいはそれらのメーカーからの引き合いを受ける事を目標としておられる企業の方

・生産拠点を海外に持っておられる、あるいは持とうとしておられる企業の方

・多くの生産技術及び製造技術者が退職を迎え、そのノウハウを若い技術者に何らかの形で継承させたいと考えておられる企業の方 |

| 予備知識 |

・幾何公差以外の機械製図の知識があること |

| 修得知識 |

・幾何公差設計法を適用した図面が作成できたり、その図面表記の意味が完全に読み取れたりできるようになります |

| プログラム |

1.幾何公差の基礎

(1).機械設計図面における幾何公差の働き

(2).製図の基本原則

a.TAYLOR PRINCIPLE

b.形状・姿勢・位置のコントロールを記号で指示

c.ネジの特別なコントロール指示

d.ギヤーの特別なコントロール指示

e.検証ゲージの基本はVIRTUAL CONDITION

(3).DATUM SYSTEMの基本

a.DATUM SYSTEMの基本

b.DATUM SYSTEMの記号

c.DATUM REFERENCE FRAMEの順番

d.円形のDATUM FEATURE

e.DATUM TARGET

2.幾何公差の詳細な使い方

(1).形状を示す幾何公差

-真直度・平面度・真円度・円筒度

(2).姿勢を示す幾何公差

a.平行度・直角度・傾斜度

b.接平面

(3).位置を示す幾何公差-位置度

(4).位置度の応用

a.溝(長穴)-BOUNDARY

b.浮動式ファスナー・固定式ファスナー・突出公差

c.同軸度・対称度

d.複合公差

(5).振れを示す幾何公差-円周振れ・全振れ

(6).輪郭を示す幾何公差-線の輪郭度・面の輪郭度

(7).輪郭度の応用

a.BETWEEN・ALL AROUND・ALL OVER

b.共平面・複合公差・BOUNDARY・同軸度

3.まとめ

(1).マルMとRFSの違いの見極め

(2).応用事例

(3).ASME(米国機械学会規格)とJISとの違い

1.欧米では常識となっている幾何公差の適用が日本では遅れている理由は次の通りです。日本においては設計者が幾何公差を図面に表示しなくても、生産技術・製造の技術者もしくは製造現場の職人さんが、設計者の意図を阿吽の呼吸でくみ取り、その意図が実現できる工程設定や加工方法の工夫をしてくれているからです。右図で端面が中心軸に直角であるべきだとか、外径と内径の中心軸が同軸であるべきだという事を,生産技術・製造の技術者もしくは製造現場の職人さんが、くみ取ってくれます。

2.日本でも幾何公差を使った設計図面にしなければならなくなってきた理由は次の通りです。生産拠点を海外に移す際には、海外の技術者が設計者の意図を阿吽の呼吸でくみ取ってくれる事は期待できませんから、幾何公差を使って設計意図を伝える必要があります。また国内においても団塊の世代を初めとしてベテランの技術者・職人さんの退職が続き、職人さんが設計者の意図を阿吽の呼吸でくみ取ってくれなくなってきていますから、ベテランの皆さんの頭の中にあるノウハウを幾何公差によって具現化しておく必要があります。

<本講座の受講により得られる修得知識>

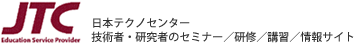

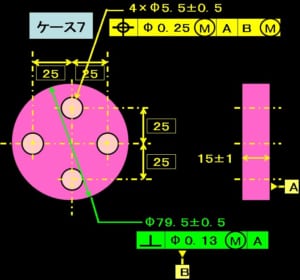

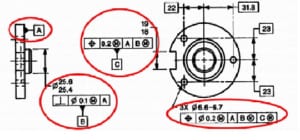

(1) 下図のように幾何公差設計法を適用した(赤線で囲んだ部分)ガスケット(ケースとケースの結合部にはさんでシールするための部品)の図面が作成できたり、その図面表記の意味が完全に読み取れたりできるようになります。

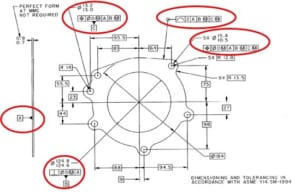

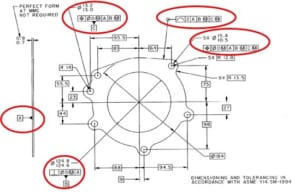

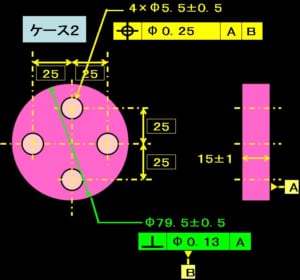

(2) 下図のように幾何公差設計法を適用した(赤線で囲んだ部分)バルブカバーの図面が作成できたり、その図面表記の意味が完全に読み取れたりできるようになります。

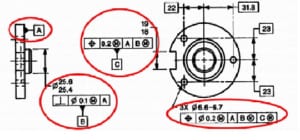

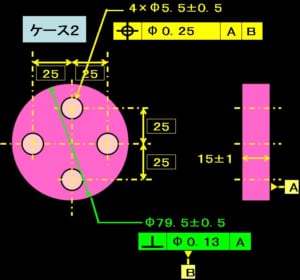

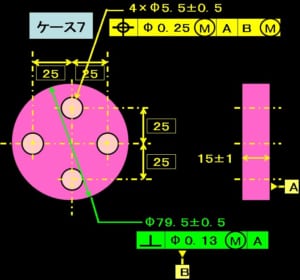

(3) 下図に2つの図面標記方法(マルMが付いたり付かなかったりしています)が並べてありますが、これらの差が完全に理解できるようになります。

|

| キーワード |

幾何公差 機械製図 検証ゲージ データムシステム 複合公差 マルM RFS |

| タグ |

ロボット、機械、機械要素、設計・製図・CAD |

| 受講料 |

一般 (1名):49,500円(税込)

同時複数申込の場合(1名):44,000円(税込)

|

| 会場 |

日本テクノセンター研修室

〒 163-0722 東京都新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビルディング(22階)

- JR「新宿駅」西口から徒歩10分

- 東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」から徒歩8分

- 都営大江戸線「都庁前駅」から徒歩5分

電話番号 : 03-5322-5888

FAX : 03-5322-5666

|

こちらのセミナーは受付を終了しました。

次回開催のお知らせや、類似セミナーに関する情報を希望される方は、以下よりお問合せ下さい。